- ホーム

- "a more fulfilling life" ブログ

"a more fulfilling life" ブログ

アーユルヴェーダの夏のスキンケア② ~夏のスキンケアのヒント~

2023/06/29こんにちは。

夏のスキンケアのヒント

- 水分補給

まず何よりも大切なことは、水分補給です。

これは、乾燥を防ぎます。

体内水分が不足してしまうとお肌への潤いもなくなってしまいます。

水の代わりに、フェンネル、コリアンダー、サンダルウッド、ベチバーなどの清涼感を与えるハーブを注入した水もおすすめです。

- 洗顔

次に、毎日、肌を洗いましょう。

ヴァータのお肌にはアシュワガンダベースの洗顔、ピッタのお肌にはサンダルウッドの洗顔、カパ肌のお肌にはニームの洗顔など、自分の肌に合ったハーブ洗顔もおすすめです。

- ハーブオイル

日焼けから肌を守るために、入浴の30分前にNalpamaradi Keram (ナルパマラディ ケラム)ボディオイルを塗りましょう。

肌の美白と日焼け止めのためのハーブ オイルと言われています。

このオイルは、日光によるダメージを軽減します。

したがって、長期的には、しわを減らすこと、しみを作りにくくします。

肌を明るくする成分がたっぷりと含まれています。

- フェイスパック

週に1回、オートミールまたはスワルナムキフェイスパックを使用できます。

サンダルウッド、キュウリ、アロエベラなどの心地よい成分が含まれたハーブフェイスパックがいおすすめです。

- 辛い・酸っぱい

辛いものや酸っぱいものは避けてください。

これによりピッタのバランスが崩れ、肌が炎症を起こす可能性があります。

心を落ち着かせ、消化しやすく、体を冷やす食べ物を摂取しましょう。

スイカやきゅういなどの水分が豊富でビタミンが豊富な果物を食べましょう。

基本的には、長時間屋外にいなければならない場合は、しっかりと紫外線対策をしてくださいね。

帽子、サングラス、ストールなどで直接紫外線を浴びないようにしましょう。

それでも、長時間の外出で日焼けをしてしまったら、肌を落ち着かせるアロエベラを含む製品で日焼け後のケアをしましょう。

次回は夏の肌問題に対するアーユルヴェーダ療法についてお話します。

アーユルヴェーダの夏のスキンケア① ~肌タイプ別のハーブケアガイド~

2023/06/28アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

アーユルヴェーダでは、私たちの体質をヴァータ、ピッタ、カファの 3 つのドーシャの優位性を基準にしています。

誰もがこれら 3 つのドーシャの独自のバランスを持っています。

これら 3 つの中でより顕著なドーシャがあなたの身体的特徴と体型を決定します。

これらのトリドーシャは私たちの肌タイプにも影響を与えます。

自分の肌タイプを理解すると、どのハーブや配合物が肌に良い影響を与えるかを理解するのにとても役立ちます。

- ヴァータ

ヴァータの皮膚は薄く、乾燥していて、触れると冷たく、小じわやシワができやすいです。

アシュワガンダ、シャタバリなどのハーブがおすすめです。

- ピッタ

ピッタの皮膚は敏感で油っぽく、炎症や吹き出物が起こりやすく、また日焼けしやすいです。

アロエベラ、キュウリ、ビャクダン、バラなど、体を冷やして気持ちを落ち着かせるのに役立ちます。

- カファ

夏のアーユルヴェーダハーブでピッタバランスを整える!

2023/06/27

こんにちは。

そうならないためのハーブをご紹介します。

ピッタの憎悪を防ぎ、夏の間ずっと最高の状態で過ごしましょう✨

ハイビスカス

明るく美しいトロピカルなハイビスカスの花は、ピッタのバランスを整えるという点で、非常に効果的なハーブです。

ハイビスカスは300 種以上あると言われています。

その中でも、ハイビスカスサブダリファは、アーユルヴェーダでさまざまな健康状態を治療し、ピッタを増やさないために使用されてきました。

ハイビスカスは通常、温暖な気候または熱帯気候で育ちます。

花には甘い味があり、体を冷やす効果があり、過剰なピッタのバランスを整えるのに非常に効果的です。

ハイビスカスの利点には、健康な皮膚と髪の維持、肝臓のサポート、良好な循環と血液の健康の促進などが含まれます。

ハイビスカスはお茶として体内に摂取することができ、季節を問わず涼しく過ごすことができます。

ニーム

ニームは常緑樹であり、さまざまな治癒効果をもたらします。

ニームの木のすべての部分は、心と体の疾患の治療に使用されてきました。

ニームは、ピッタ関連症状の内側と外側の両方に使用できる冷却ハーブです。

血液の浄化作用が高く、ニキビ、酒さ、湿疹などの皮膚疾患に特に効果があります。

ニームは非常に苦い味で、過剰なピッタを鎮める強力な清涼感を与えます。

ニーム茶はとても独特な味がしますが薬と思って飲めばなんとか飲めるかなと思います。

オイルとして皮膚に局所的に塗布することも、カプセルの形で内服することもできます。

アマーラキー

アマーラキーは、アーユルヴェーダの伝統で非常に尊敬されている強力なハーブです。

これは、強力なアーユルヴェーダの薬であるトリファラ(アマーラキー・ビヒータキー・ハリータキー)に含まれる 3 つのハーブの 1 つです。

体内組織に栄養を与え、体を解毒する果物です。

アマーラキーは過剰なピッタを取り除き、消化管を浄化し、消化の火を刺激し、天然の抗酸化物質です。

消化管内に過剰なピッタがある人には、通常、トリファラの代わりに単独で摂取されます。

【ピッタバランスティー】

材料:

- 乾燥ハイビスカスの葉 小さじ1

- アマーラキー 小さじ1/4

- お湯 2カップ

- フレッシュミント

- はちみつ 小さじ

作り方:

- ハイビスカスとアマーラキーをティーポットまたはマグカップに入れ、熱湯を注ぎます。

- 5分間浸します。

- 新鮮なミントの葉を数枚混ぜてマグカップの底に置きます。

- マグカップに注ぎます。

- はちみつを加えてかき混ぜます。

少し酸味のあるさっぱりしたハーブティーの完成です。

飲む前に少し冷やしてもおいしくいただけます。

7月のお休みのご案内

2023/06/26この時期は、気温と湿度の高い日が続くので、夏の訪れを感じることができますね。

まず、7月のお店のお休みのご案内です。

PMS(月経前症候群)と

アーユルヴェーダ②

2023/06/24

こんにちは。

アーユルヴェーダによれば、月経前症候群の原因は、ドーシャの性質が関与していると考えます。

- ヴァータ(Vatta) 型 PMS には、下腹部痛、腰痛、膨満、不安、不眠、恐怖、気分の変動などの症状があります。

- ピッタ(Pitta)型 PMS は、ほてり、乳房の圧痛、尿道炎、蕁麻疹、過敏症、しばしば排尿時の灼熱感を特徴とします。

- カパ(Kapha)型 PMSでは、水分の滞留と眠気のために乳房が肥大し、柔らかくなります。吐き気を感じたり、嘔吐したりすることがあります。

PMSの症状をアーユルヴェーダで克服しましょう!

アーユルヴェーダでは生活習慣の改善とアーユルヴェーダ療法により症状を軽減させることができます。

生理の1週間前から予防を始めます。

【ヴァータ型PMSの場合】

ダシャムーラ茶を飲みます。(小さじ1/2のダシャムーラをカップ1杯のお湯に入れて約10分間飲みます。)1日2回お飲みください。

また、大さじ1杯のアロエベラジェルにひとつまみの黒コショウと混ぜて食べます。

1日3回、各食事の前に食べてください。

【ピッタ型PMSの場合】

朝の空腹時に、小さじ一杯のスクマラ グルタムまたはダディマディヤ グルタムを摂取してください。

これは、ギーに多種のハーブを溶け込ませたものです。

また、クミンをひとつまみ加えたアロエベラジェルを摂取することも効果的な予防法です。

【カパ型PMSの場合】

生理予定日の前に、空腹時に毎日約 10 個のチェリーを食べてください。

大さじ1杯のアロエベラジェルをひとつまみのトリカツ(同量のピッパリ、黒胡椒、生姜)と混ぜて食べることもできます。

PMSのための健康的はライフスタイル

定期的に運動することが必要です。

30分歩くなど、軽めの有酸素運動をしましょう。

ヨガやストレッチも役立ちます。

瞑想、呼吸法、座禅を取り入れて、気分の落ち込みに気を付けるようにしましょう。

月経期間中は、運動やヨガをしないようにアーユルヴェーダはアドバイスしています。

できるだけリラックスしてください。

バランスの取れた食事は、PMSと闘う上で重要です。

そして、十分な睡眠と休息は必須です。

以上、生活習慣を改善して、健康で穏やかな生理期間を過ごしましょう!!

まとめ

月経の問題はアーユルヴェーダ療法で改善できます。

ドーシャ別でご紹介したお茶やハーブを摂取するとともに、健康的な食事、ライフスタイルの改善に努めましょう。

PMSの症状が出てから対処するのでは遅いです。

PMS(月経前症候群)と

アーユルヴェーダ ①

2023/06/23

こんにちは。

月経不順の原因はさまざまで、あらゆる種類の月経障害の兆候となる可能性があります。

月経障害には、PMDD(月経前不快気分障害)、PMS(月経前症候群)、月経困難症、無月経、月経出血、月経過多などがあります。

症状は人によって異なりますが、症状は相互に補完し合う可能性があります。

PMS(月経前症候群)とは

PMS には、さまざまな兆候や症状があります。

これらには、乳房の圧痛、気分の変動、食べ物への渇望、イライラ、疲労、憂鬱などが含まれます。

およそ、月経のある女性の 4 人に 3 人が、何らかの月経前症候群を経験している可能性があります。

感情的および身体的変化はの症状の強さはさまざまです。

PMSのさまざまな症状とは

【身体的症状】

- 頭痛

- 倦怠感

- 腹部膨満

- アルコール不耐症

- 関節痛または筋肉痛

- 乳房の圧痛

- ニキビの再発

- 体重の増加

【感情的および行動的症状】

- 憂鬱な気分

- 緊張や不安

- 気分のむら

- ひきこもり

- 性欲の変化

- 食欲の変化

月経のある女性の中には、これらの症状が非常に重篤になり、日常生活に影響を及ぼす場合もあります。

これらの症状の重症度に関係なく、月経開始後 4 日以内に症状は消えることが多いいです。

しかし、PMS を患う女性のごく一部は、毎月、生活に支障をきたすような症状を経験します。

このタイプの PMS は、PMDD (月経前不快気分障害)と呼ばれます。

PMSに潜む原因とは

月経前症候群の正確な原因はわかっていません。

しかし、いくつかの要因が月経前症候群の原因となっています。

- 脳内の化学変化

気分状態に重要な役割を果たす神経伝達物質であるセロトニンの変化や変動も、月経前症候群の引き金になる可能性があります。

セロトニンの量が不足すると、月経前うつ病の原因となります。

- ホルモンの周期的変化

月経前症候群の徴候や症状は、ホルモンの変動によって変化し、閉経や妊娠によって消失します。

- うつ病

しかし、うつ病それ自体がこれらの症状を引き起こすわけではありません。

PMS(月経前症候群)は、月経のある女性の多くが経験する可能性のある状態であり、乳房の圧痛、気分の変動、食欲の変化、イライラ、疲労、憂鬱などのさまざまな症状が現れます。

これらの症状は個人によって異なり、重症度も異なることがあります。

一般的には、月経開始後4日以内に症状は軽減する傾向があります。

しかしながら、一部の女性は毎月生活に支障をきたすほどの重篤な症状を経験し、これはPMDD(月経前不快気分障害)として知られています。

PMSの正確な原因はわかっていませんが、脳内の化学変化やセロトニンの変動、ホルモンの周期的な変化が関与している可能性があります。

より具体的な情報と解決策が得られるかもしれません💖

つづく...

アーユルヴェーダの知恵を取り入れて③

~更年期の今だからこそアーユルヴェーダを取り入れた

生活スタイルで活力を取り戻しましょう~

2023/06/22

こんにちは。

アーユルヴェーダで日常生活の質を高める【食と健康、心の豊かさ、免疫力】に分けてお話していきたいと思います。

アーユルヴェーダでは、人間の体はトリドーシャ(3つの主要な機能エネルギー)で構成されているとされています。

ヴァータ・ドーシャ、カパ・ドーシャ、ピッタ・ドーシャです。

同じトリドーシャでも、体質によって最適なドーシャのレベルは異なります。

生を宿した時から3つのエネルギーバランスで成り立っています。

アーユルヴェーダのライフスタイルは、自然療法とトリートメントによって、アンバランスになったエネルギーバランスを回復し、維持することを助けます。

アーユルヴェーダの治療法や治療薬は、生活に簡単に取り入れることができます。

(サロンでは治療はできません。あくまでもセルフメディケーションです。)

これらの治療法や治療薬は、アーユルヴェーダオイル、アーユルヴェーダハーブ、パウダー、錠剤、目薬、バームなど、様々な形で古くから使用されてきました。

これらの治療薬は、ネットから簡単に入手でき、手間がかからず、ストレスの多い現代のライフスタイルに簡単に適応させることができます。

自然の力のみで生活していた時代のもので5000年も脈々と引き継がれてきた製法です。

自然の産物である我々人間に害を及ぼすことはほぼありません。

【アーユルヴェーダと食と健康】

アーユルヴェーダでは、食事の量や種類は個人の体質(ドーシャ)や消化力(アグニ)に合わせて選ぶ必要があります。

食品はその効果や性質に基づいて分類され、個々の体と心に与える影響を考慮して摂取します。

たとえば、食べ物の効力(ヴィリヤ)、味(ラサ)、特別な効能(プラヴァーワ)、消化後の効果(ヴィパーカ)などが考慮されます。

アーユルヴェーダの食事法は、ベジタリアンとノンベジタリアンの両方があります。

ただし、どちらのタイプの食事でもバランスが重要です。

アーユルヴェーダの食事は、新鮮で季節に適した食材、穀物、野菜、果物、ハーブ、スパイスをバランスよく摂ることを重視します。

また、消化を促進するために適切な調理法や食べ方も重要です。

【アーユルヴェーダと心の豊かさ】

アーユルヴェーダでは、人間の心や意識を「サットヴァ(純粋性・善性)」「ラジャス(情熱性・情動性)」「タマス(無知・闇)」の3つの性質に分類します。

これらの性質は個人の思考、感情、行動に影響を与え、精神的な健康や幸福に関わるとされています。

アーユルヴェーダでは、常にサットヴァな状態であり、ラジャスやタマスに支配されないようにすることが望ましいとされています。

そのためには規則正しい生活スタイル、適度な運動、ヨーガ、瞑想などを日常生活に取り入れることが重要です。

【アーユルヴェーダと免疫力】

免疫力の向上は健康維持に重要です。

アーユルヴェーダでは、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレス解消などの健康的な生活習慣が免疫力を向上させるとされています。

さらに、アーユルヴェーダのホームレメディを取り入れることで免疫力を高めることができます。

例えば、カダ(ハーブティー)は、トゥルシー(バジル)、ブラックペッパー、ダルチニ(シナモン)、シュンティ(ドライジンジャー)などのハーブで作られます。

アーユルヴェーダのカダは、免疫力を高めるさまざまなハーブを組み合わせた煎じ薬です。

特にインドでは、家庭で厳選された材料を使用してカダを作ることが一般的です。

カダのレシピは古くから存在していましたが、コロナウィルスのパンデミック以降、その効果が注目されています。

アーユルヴェーダは私たちの日常生活に簡単に取り入れることができ、健康と免疫力の向上に役立つ方法を教えてくれています。

アーユルヴェーダのライフスタイルを取り入れることで、より健康で充実した生活を送ることができます。

ぜひ、セルフメディケーションとして取り入れてほしいと思います。

アーユルヴェーダを学ぶコースも今後提供して行く予定です。

ご希望の方はDMでご連絡ください。

アーユルヴェーダの知識や実践方法を学び、より健康的な生活を実現しましょう✨

アーユルヴェーダの知恵を取り入れて②

~更年期の今だからこそアーユルヴェーダを取り入れた

生活スタイルで活力を取り戻しましょう~

2023/06/21

こんにちは。

私たちの健康に影響を与えている現代の生活習慣ついてお話します。

まず、ファストフードが挙げられます。

忙しい現代のペースに合わせて、食事も急いで済ませる傾向があります。

食事を準備したりゆっくり食べる時間を確保することが難しくなっています。

その結果、添加物が多く含まれたファストフードや冷凍食品を摂取することが一般的になっています。

しかし、これらは望ましくない病気や不快な症状を引き起こす可能性があります。

また、便利な交通手段が存在する現代では、身体を動かす機会が減少しています。

人々は怠惰になり、座りっぱなしの生活スタイルが増加しています。

そのために、日本の肥満率は近年上昇していると言われています。

日本は以前は比較的低い肥満率で知られていましたが、食生活の変化や生活習慣の変化などにより、肥満が増えてきているとされています。

肥満自体は病気ではありませんが、肥満は様々な健康上の問題を引き起こす可能性があります。

次に睡眠不足です。

新型コロナウイルスの流行に伴い、オンラインを活用した生活が主流となり、個人の時間と仕事の境界が曖昧になりました。

これが睡眠不足の一因とされています。

健康的な生活習慣を維持するためには、少なくとも7時間の睡眠を確保する必要があります。

2021年の調査によれば、日本人の睡眠時間は世界でも最も短い2位という結果が出ています。

慢性的な睡眠不足の状態が続き、その負債が蓄積されて心身へ支障をきたしている状態のこと「睡眠負債」と言います。

睡眠負債を抱えてしまうと、やはり健康上のさまざまな問題の要因いなります。

睡眠は脳と体の細胞の修復のための重要な時間です。

十分な睡眠を確保しないと、体と心の正常な機能が妨げられる可能性があります。

以上のように、ファストフードの利用による栄養不足、脂質と糖質の過多、睡眠不足の蓄積による睡眠負債を抱えてしまっています。

だからこそ、今、アーユルヴェーダを日常生活に取り入れ、生活の質を向上させてほしいと思います。

アーユルヴェーダの知恵を取り入れて①

~更年期の今だからこそアーユルヴェーダを取り入れた生活スタイルで

活力を取り戻しましょう~

2023/06/20

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

さて、今回はアーユルヴェーダは生きるための知恵であり、今の生活にすぐに取り入れることができるもの!

ということをお話しを数回に分けてお話していきたいと思います。

サブタイトルに、「~更年期の今だからこそアーユルヴェーダを取り入れた生活スタイルで活力を取り戻しましょう~」と書いた理由をまずお話します。

更年期は人生のターニングポイントであり、その転機を迎えた今こそ、アーユルヴェーダの知恵を活用して健康と心の調和を取り戻してほしいと考えています。

更年期には体と心に異変が生じ、バランスが揺らぎます。

更年期障害は個人によって異なる症状が現れます。

そのため、更年期障害に向き合うことは容易ではありません。

しかし、今こそ自身の体と心に向き合い、自己を知るチャンスでもあります。

自己を知ることにより、適切なセルフケアが可能となるでしょう。

まず、アーユルヴェーダとは何かというお話から。

アーユルヴェーダとは日本語で「生命の科学」を意味しています。

アーユルヴェーダは生き方そのものを教えています。

アーユルヴェーダの実践は 5,000 年前にインド・スリランカの伝統医学です。

ヴェーダと呼ばれる最古の書には、この知識は神から賢者に、賢者から僧に伝えられたことが記載されています。

5000年も前から脈々と伝承されてきた医療です。

現代の、電気やガスなどない時代、インフラ整備など皆無な時代、食料も自給自足で確保する時代、西洋医学に占拠される時代、そんな時代になる数千年も前から、生活の一部だったものです。

ですから、アーユルヴェーダを現代の生活に取り入れることが容易で、取り入れたことで生活の質が向上し、健康を維持することができると思いませんか?

さて、現代のライフスタイルは健康にどのような影響を与えるのでしょうか?

現代のライフスタイルとストレスは、体と心の健康にけして良いとは言えない影響を与えています。

ですから、健康の維持を意識して、自らバランスを保つ工夫をすることがとても重要になってきます。

不健康なライフスタイルは、障害、病気、さらには死につながる可能性が高くなります。

肥満、高血圧、糖尿病、不眠、心疾患などの問題はこれだけ医療が進化しているのにも関わらず増加しています。

しかし、アーユルヴェーダの知恵を意識したライフスタイルを続けていると、心も体も健やかになっていきます。

つづく...

次回は私たちの健康に影響を与えている現代の生活習慣についてお話します。

アーユルヴェーダの視点から見る!体に毒素がたまっているサイン

2023/06/19

こんにちは。

梅雨の中休みでしょうか。

晴天が続き、気温と湿度が高くなっています。

このような状況では、体が疲弊してしまいますね。

現代の生活では、気温や湿度の影響で体にダメージを受けることがよくあります。

しかし、睡眠の妨げや肌トラブル、消化不良などが頻繁に起こるのは正常ではありません。

私たちの体は一日中様々なことをこなしてくれますが、その負担も大きいため、疲労状態を「私」に気づいてもらうために症状が現れるのです。

そんな体も、アーユルヴェーダを用いて体を浄化すると、体と心が正常に機能し始めます。

体は、休息と解毒を求めるために多くのサインを発しています。

体が正常に機能していない場合は、十分な休息と解毒が必要であるというサインです。

体の不調を無視して仕事(家事、育児、仕事、などなど)を続けることは良くありません。

ここで、体が浄化を必要としている警告サインについていくつかご紹介します。

【体重が減りにくい】

体内に毒素がたまっている可能性があります。

減量を目指す前に、体を浄化する必要があります。

体内を浄化した後は、新鮮で健康的な食事でエネルギーを充填し、体の状態を改善することができます。

【常に疲れている】

疲労感が常にあることは問題です。

カフェインやエナジードリンクに頼るのはやめましょう。

【睡眠障害】

毒素の蓄積により、良質な睡眠をもたらすメラトニンのレベルが低下する可能性があります。

夜更かしや寝不足は健康に良くありません。

【頭痛や集中力低下が続く】

毒素が蓄積すると、頭痛や集中力が著しく低下します。

【膨満感や消化不良】

未消化の食物が腸内に残っていることが原因です。

脂肪や糖分を多く含む食品は消化が困難になることがあります。

体の浄化は、不純物を除去し腸をリフレッシュする役割を果たします。

【炎症を起こした肌】

体の浄化は肌の健康を高め、輝く肌を取り戻します。

発疹やシミ、にきびなどの皮膚トラブルを軽減する助けになります。

私たちの体は一日中様々なことをこなしてくれますが、毒素が蓄積するとそのパフォーマンスは低下してしまいます。

体と心の活力が失われ、日常生活に支障をきたすこともあります。

ですから、定期的に体の浄化を行うことが重要です。

一番簡単な方法はアーユルヴェーダのトリートメント(マッサージ)を受けることです。

アーユルヴェーダによる体の浄化は、体と心に軽やかさを取り戻し、健康な状態を促してくれますよ✨

更年期とパニック障害~アーユルヴェーダによる不安の管理法~③

2023/06/17

更年期とパニック障害~アーユルヴェーダによる不安の管理法~②

最終回となる今回はヴァータを安定させ、不安を解消するアーユルヴェーダのハーブをご紹介します。

【ヴァータを安定させ、不安を解消するアーユルヴェーダのハーブ】

1.トゥルシー

インドでは何世紀にもわたって神聖な植物として崇められてきました。

トゥルシーには、抗不安効果、軽度の抗うつ効果、抗酸化効果、抗ストレス/副腎保護効果など、数多くの利点があります。

また、抗ウイルス作用、鎮痛作用、血糖安定作用などもあります。

アーユルヴェーダではトゥルシーとも呼ばれていますが、一般的にはホーリーバジルとして知られています。

ホーリーバジルは、生葉を噛んだり、茶として飲んだりすることが一般的な摂取方法です。

また、ホーリーバジルのエキスやサプリメントも市販されています。

お庭やプランター栽培もできます。

2.アシュワガンダ

アシュワガンダは抗不安薬としても知られています。

また、ストレス、不眠症、認知機能障害、神経系の症状、PTSD などにも効果があります。

アシュワガンダは、ヴァータのバランスを整える最高のハーブの 1 つです。

心を落ち着かせ、グラウンディングし、温めてくれます。

甲状腺の活動を少し高めるので、甲状腺機能が低い人にとっては役立つハーブと言われています。

体を温める性質があるため、アシュワガンダはピッタドーシャの人には長期使用しないように気を付けます。

ただし、深刻な不安がある場合には数週間使用しても、通常は問題ありません。

3.ジャタマンシ

ジャタマンシはアーユルヴェーダで数百年 (おそらく数千年) にわたって使用されてきました。

不安、うつ病、不眠症などに関与します。

これは非常に強力な抗酸化物質であり、ガンマ線曝露からも保護することがわかっています。

最近では、がんの予防または治療として注目されています。

このハーブは一般的にはスパイクナードと呼ばれています。

4.ゴツゴラ

ゴツコラは、神経的要素 (記憶障害、神経損傷、学習増強、てんかん) または心理的要素 (不安、うつ病、ストレス)を持つ症状に使用されてきました。

一般的にはツボクサと呼ばれています。

不安は複雑な問題であるため、単純な解決策は存在しません。

しかしながら、不安を緩和することはパニック発作を改善するための一つの方法です。

これまでの経験から、生活の様々な面に対して改善を図り続けることが最も効果的であることがわかりました。

また、アーユルヴェーダ的なアプローチを取り入れることで、不安のレベルが改善する人々を目の当たりにしてきました。

更年期とパニック障害~アーユルヴェーダによる不安の管理法~②

2023/06/16こんにちは。

【ヴァータを安定させ、不安を解消するためのライフスタイル】

ヴァータを安定させ、不安を解消するためのライフスタイルは以下の通りです。

1. 温かくて栄養価の高い食事を摂ることを心がける。

蒸した野菜や自家製スープ、焼きカボチャなどがおすすめです。

これにより不安が大幅に改善され、その状態が持続するようになります。

特にヴァータやカパが優勢な場合は、このような食事を長期的に続けることが重要です。

2. ルーティンを作り、一定の構造を日々の生活に取り入れましょう。

不規則なライフスタイルを避けることが大切です。

食事をほぼ同じ時間に摂ったり、定期的に運動したり、睡眠を取ったり、毎朝と夕方に屋外で過ごしたりすることをおすすめします。

ルーティンはヴァータを安定させ、不安定なエネルギーを落ち着かせ、混乱した心を穏やかにするのに役立ちます。

3. 自然の中で過ごす時間をつくる。

自然の中で過ごす時間にはグラウンディング効果があり、本来の調和を取り戻すことができます。

毎日、少なくとも数分間は裸足で地面に立ったり、木に触れたりする時間を取りましょう。

不安がひどい場合は、週に少なくとも1回は散歩やハイキング、ピクニックなど、大自然の中に出かけることをおすすめします。

科学的な研究によれば、自然は古代アーユルヴェーダの一環として修復的な役割を果たしています。

つまり、自然に身を置くことが私たちの健康やバランスに良い影響を与えると言えます。

4. 1日に20分以上の瞑想を行う(20分以上が最適ですが、10分でも効果があります)。

これもルーティンに組み込みこむことをおすすめします。

5. 毎日15分以上のヨガを行う。

ヨガは不安に効果があると言われています。

ヴァータのバランスが崩れたり不安になったりしたときに、神経系の興奮を鎮める助けとなります。

6. 毎晩、海塩と生姜パウダーを入れたお風呂に入り、生姜茶を飲む。

生姜には体を温める効果があります。

ヴァータは冷たいエネルギーとされているため、温かい気温はこの冷たくて混乱したエネルギーのバランスを保つのに役立ちます。

ただし、生姜の摂取は過剰に行わないように注意してください。

長期的にはピッタドーシャを乱してしまう可能性があります。

ストレスや不安を感じたときは一時的にヴァータの不均衡を安定させる助けとなります。

ヴァータを安定させ、不安を解消するためのライフスタイルを送るポイント6つをぜひ実践してみてください。

つづく....

更年期とパニック障害

~アーユルヴェーダによる不安の管理法~①

2023/06/15

こんにちは。

前回までの記事では、「更年期とパニック障害~自然療法によるアプローチ~」というテーマでお話ししてきました。

今回は引き続き、アーユルヴェーダによるアプローチについて数回に分けてお話していきたいと思います。

まずは、アーユルヴェーダと自然療法の違いについてお話します。

アーユルヴェーダと自然療法は、健康を促進し病気を予防するための代替医療の2つの形態です。

アーユルヴェーダは、古代インドの伝統医学体系であり、体内の3つのドーシャのバランスを整えることにアプローチしています。

一方、自然療法は現代の医学システムであり、身体が自己治癒する能力を自然な手段でアプローチしています。

どちらのアプローチも、人の健康の身体的、感情的、精神的な側面を総合的にケアしています。

これら2つの実践の利点は、ある程度似ています。

次に、パニック障害についてです。

パニック障害は不安障害の一種です。

突然の動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えなどの体の発作を引き起こし、生活に支障をきたします。

命の危険はないのに、命が脅かされているような不安や恐怖を感じ、パニックになります。

パニック発作は非常に強く激しい症状であり、自分ではコントロールできません。

そのため、次に発作が起きたらどうしようかという恐怖や不安でいっぱいになってしまいます。

更年期の女性にとって、ストレスやホルモンの変化や身体的な症状に対する不安からパニック障害を起こす可能性があります。

ホルモンの変動が神経系に影響を与え、不安感やパニック発作の出現を促すことがあるのです。

ですから、「不安」への対処が重要になります。

【アーユルヴェーダが不安について何と言っているのか】

アーユルヴェーダの観点から見ると、不安はヴァータドーシャの乱れた状態だと考えられます。

ヴァータとは、「空気」や「風」を意味します。ヴァータは軽くてドライで動きやすい性質を持っています。

精神的なヴァータの乱れは、不安定な思考、心配、執着、混乱、集中力の低下などと関連しています。

また、神経系の過剰な興奮や睡眠障害にも関連しています。

精神的な部分が台風のように渦を巻いて風を吹き乱している状態と考えてください。

風に巻き込まれて「地に足が着いていない」状態です。

心にエネルギーが充満している状態や、空気がそよ風で循環している状態は平穏ですが、不安に支配されると空気が強風によって渦を巻くような感じになります。

したがって、強風にあおられて地に足をつけることができなくなるのです。

具体的には、神経系を落ち着かせ、心をリラックスさせ、強迫観念を手放し、体や地球とつながることが必要です。

つづく...

更年期とパニック障害~自然療法によるアプローチ~③

2023/06/14こんにちは。

前回のつづきです。

パニック障害の自然療法の試みには、以下のようなアプローチがあります。

【ハーブやサプリメントの利用】

一部のハーブやサプリメントは、ホルモンバランスや不安症状の緩和に役立つ可能性があります。

ただし、適切な用量や使用法に従うことが重要です。

【食事と栄養】

健康的な食事は全身の調子を整えるために重要です。更年期やパニック障害に関連する症状に影響を与える可能性のある食品や栄養素を適切に摂取することが重要です。

ビタミンB群、マグネシウム、オメガ-3脂肪酸などは特に注目されています。

【リラクゼーション法とストレス管理】

ストレスはパニック障害の症状を悪化させる可能性があります。

リラクゼーション法や瞑想、深呼吸、ヨガなどのリラクゼーションテクニックを取り入れることで、ストレスを軽減し、心身のリラックスを促すことができます。

【運動と身体活動】

適度な運動はストレスを軽減し、心身の健康をサポートします。

ウォーキング、水泳、サイクリングなど、自分に合った運動を継続することで、パニック発作の頻度や強度を軽減する可能性があります。

自然療法は症状の軽減や心身のバランスをサポートするための補完的な手段として役立つことがあると考えられています。

また、自然療法だけでなく、医師や心理療法士の指導のもとでの統合的な治療も重要です。

特にパニック障害の場合、認知行動療法や薬物療法などの従来の医療アプローチが効果的であることが多いです。

薬物療法は即効性がありますので、無理に自然療法に固執する必要はありません。

自然療法は即効性を求めるものではありません。

効果を感じるまでに時間がかかることもありますので、継続継続的に取り組むことが大切です。

更年期とパニック障害

~自然療法によるアプローチ~②

2023/06/13

こんにちは。

りえさんは以下の自然療法を取り入れました。

【ハーブ療法】

ハーブにはリラックス効果やホルモンバランスの調整効果があるとされています。

りえさんはカモミールやセージなどのハーブティーをおすすめしました。

好きな香りのハーブティーを探すのを楽しみにしてもらいました。

ハーブティーを飲むときは、静かな場所で心穏やかにできる時間をしっかり確保してもらうようにしました。

【食事改善】

栄養バランスの良い食事は心身の健康に良い影響を与えます。

りえさんは抗酸化作用のある野菜や果物、オメガ-3脂肪酸を含む魚を積極的に摂取しました。

また、カフェインや糖分の摂取を控えもらいました。

【運動療法】

適度な運動は心身の健康を促進します。

りえさんは自宅でできる簡単な運動をご紹介して、それを実践してもらいました。

一人での外出に抵抗がなくなったあたりから、朝のウォーキングも取り入れてもらいました。

浮き沈みはありましたが、本当に徐々にですが、りえさんの日常生活は穏やかになりました。

更年期とパニック障害の関連性を考えると、自然療法が一つの有益なアプローチとなり得ます。

ただし、自然療法の効果には個人差があり、全ての方に同じ効果があるわけではありません。

また、効果が現れるまでの時間も個人差があります。

自然療法の利点は、身体と心を総合的にサポートすることにあります。

そのサポートは一生自分自身をサポートし続けてくれます。

ハーブや食事改善によってホルモンバランスや神経系の安定が促進され、運動療法はストレスの軽減や心身のリラックスに効果的です。

りえさんは月に1回のペースでアーユルヴェーダトリートメントと週1回の30分の加圧トレーニング、そして月2回のセッションを受けました。

半年の間に、りえさんは、電車にも普通に乗れるようになり、日常生活を取り戻すことができました。

現在でもりえさんは、月に1回のアーユルヴェーダトリートメントとセッションを受けにきてくださっています。

【つづく...】

梅雨の体調不安定に悩む方へ ~気圧変化に対する耳ケア~

2023/06/12最近は曇りや雨が続いて、体調が不安定になっていませんか?気圧の変化に敏感な方にとって、この時期はとてもつらいものですね。

私も同様に、梅雨の時期は気分が沈みがちになります。

頭痛や肩こり、歯痛が悪化する方もいらっしゃるかもしれません。

気圧の変化に敏感な方は、耳の内部にある内耳が過敏に反応することが原因とされています。

さらに、交感神経が過剰に反応する方は痛みが強く現れ、副交感神経が過剰に反応する方は鬱っぽく感じることもあります。

どちらの場合でも、耳周りの血流を良くしておくことで気圧の変化に対する耐性を高めることができます。

耳を上下に引っ張ったり、手のひらで耳を包んで軽くマッサージするなどすると効果があります。

耳周りをホットタオルで温めてあげるのもいいですね。

ぜひ試してみてください。

更年期とパニック障害

~自然療法によるアプローチ~①

2023/06/10

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

ここ数年、増加傾向にあると感じるのは、更年期における精神症状としてのパニック障害です。

更年期は女性にとって生理的および心理的な変化が起こる時期であり、この期間にはさまざまな身体的および感情的な症状が現れます。

パニック障害は、予期せぬ発作的な恐怖や不安を特徴とする精神障害であり、更年期の女性においては、今まで耐えられたストレスでも発症する可能性があります。

今回は更年期とパニック障害ついて、実際のお客様の症例と自然療法の可能性についてお話ししたいと思います。

【実例】

40代女性、りえさん(仮名)

仕事の部署替えや新人の指導に加えて、畑違いの職種からやってきた上司を相手に振り回される毎日。理不尽なことが頻発しています。

だんだんと心も体も疲弊していることに気づいていました。

すると、いつもの通勤電車の中で動悸が止まらず、息が苦しい状況になりました。

私はこのまま死んでしまうのではと思ってしまうほどの恐怖を体験しました。

やっとの思いで電車から降りてベンチに座り込み、数時間を過ごしました。

少し落ち着きを取り戻して、家族に連絡し、駅まで迎えに来てもらうことができ、その日は無事に帰宅しました。

しかし、その後も電車に乗ると、どうしようもない不安感に襲われ、激しい動悸や息苦しさが続きました。

さらに、涙も止まらなくなりました。

不安が不安を呼び、結果的に仕事を休むようになりました。

いろいろネットで調べて、これはパニック障害ではないかと思うようになりました。

そこで、精神科を受診してパニック障害と診断され、薬が処方されました。

更年期における身体的な症状やストレスは、精神的な不安感やパニック発作を悪化させる要因となります。

薬によって症状は改善しましたが、数年後に再びパニック発作が起きました。

根本的に治すために、彼女は従来の医療アプローチに加えて、自然療法を試してみようと思いました。

そして、家からも近いということで私のサロンに足を運んでくださいました。

来週に続く...

更年期の体臭に悩む方へ 原因と対策

2023/06/09

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

更年期は女性にとって大きな変化をもたらす時期です。

その中で、体臭の変化や増強に悩む方もいらっしゃることでしょう。

実は、私もその一人です。

夜にお風呂に入っているのですが、朝も入らないと体臭が気になってしまいます。

そこで、更年期における体臭の原因と対策についてご紹介したいと思います。

【更年期と体臭の関係】

更年期には、女性ホルモンの変動が起こります。

エストロゲンの減少により、皮膚の油分や水分が減少し、皮脂の分泌が活発になることがあります。

また、汗腺の活動も変化し、体臭が強くなることがあります。

【更年期の体臭の原因】

・ホルモンの変動

更年期におけるホルモンの変動が体臭に影響を与えることがあります。

・皮脂の分泌増加

更年期には皮脂の分泌が活発になり、菌の繁殖を促すことで体臭を引き起こすことがあります。

・ストレス

更年期は身体的な変化だけでなく、精神的な変化も起こりやすい時期です。

ストレスは体臭を増強させる要因となることがあります。

【更年期の体臭対策】

・適切な衛生習慣の確立

朝晩の入浴やシャワーは必要ですが、特に朝のシャワーを取ることで、夜間の発汗や皮脂の分泌を洗い流すことができます。

ただし、ゴシゴシ洗ったり石鹸をつけたりしないように注意しましょう。

・衣類

通気性の良い素材の衣類を選ぶことで、汗を素早く吸収し、蒸発させることができます。

・ストレス管理

更年期においてストレスは体臭を増強させる要因となります。

リラックスするために適度な運動や深呼吸、ヨガや瞑想などのリラクゼーション法を取り入れることで、ストレスを軽減できます。

アーユルヴェーダトリートメントを受けることも有効的です。

・健康的な食生活の維持

バランスの取れた食事を心掛けましょう。辛い食べ物や香辛料の摂り過ぎ、油っぽい食事は体臭を強める可能性がありますので、適度な摂取に留意しましょう。

また、食物繊維やビタミンを多く含む野菜や果物を積極的に摂取することもおすすめです。

・運動や入浴による発汗

適度な運動や入浴によって発汗することで、体内の毒素や老廃物が排出されます。

これにより、体内の異物や臭いの元が減少し、体臭の改善につながります。

また、汗によって皮膚表面に存在する細菌が洗い流され、菌の繁殖を抑制する効果もあります。皮脂の洗浄にも効果的です。

日常的な運動や入浴の継続は、体臭対策において非常に重要です。

適度な運動を定期的に行い、日常的な入浴やシャワーを心掛けることで、体内の毒素や臭いの元を排出し、体臭を軽減することができます。

ただし、過度な運動や過度な入浴は逆効果となる場合もあります。

バランスの取れた運動と適度な入浴を心掛け、自身の体調に合わせたケアを行うことが大切です。

まとめ

更年期における体臭の悩みは一部の女性に現れることがありますが、適切な対策を取ることで軽減できる可能性があります。

衛生習慣の改善、適切な衣類の選択、ストレス管理、健康的な食生活の維持、運動や入浴による発汗などは効果的です。

これらのことを取り入れて、快適な日常生活を送りましょう。

鍼灸の神秘に触れた!鼻づまり解消の驚きの効果

2023/06/08

こんにちは!

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

最近、鍼灸の学校に通っている姉の練習の一環で、私の体を定期的に貸しています。

先日も貸してきました!

今回は私の鼻づまりを解消するために、針と灸の施術を受けました。

鍼灸の施術中は、顔に針を刺すときの痛みや、顔に灸を当てた際に立ち上る煙による息苦しさがありました。

ちょっとした拷問のような感じでした(笑)。

しかし、姉の練習の一環であり、私の鼻づまり解消を願って我慢しました。

でも、施術が終わった後、その我慢が報われたのです。

鼻のつまりがなくなり、鼻通りが驚くほど良くなっていました!

鍼灸の神秘を目の当たりにしました。

鍼灸の「ツボ」は、アーユルヴェーダの概念である「マルマ」と同様の考え方を持っています。

マルマとは、身体の特定のポイントでエネルギーフローを調整するという考え方です。

鍼灸も同じように、体内のエネルギーフローを整えることで健康や調和を促す効果が期待されています。

私は今から、アーユルヴェーダと鍼灸のコラボが実現できる日を心待ちにしています!

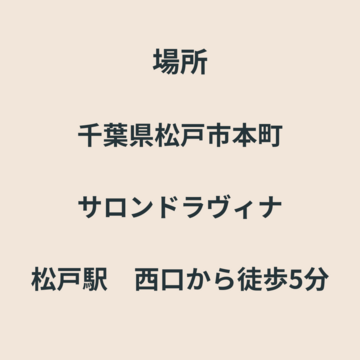

コラボワークショップ開催のお知らせ!

2023/06/07

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

6月28日(水)13時から、3回目となるコラボワークショップを開催します。

今回は、ヘアオイル作りと小物入れのカルトナージュを行います。

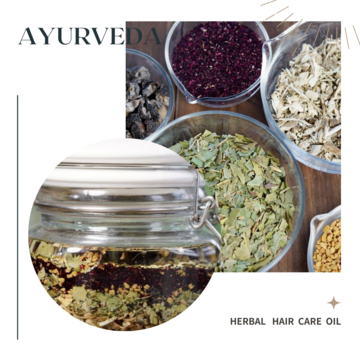

ヘアオイルは、ハーブやお花などをブレンドしてトータルヘアケアオイルを作ります。

アーユルヴェーダのヘアケアについての理論から実践までを紹介します。

アーユルヴェーダのヘアケアには、最も強力な天然のハーブ、植物、花を使って髪のトータルケアオイルを作ります。

今回一緒に作るオイルには、髪の成長、フケや頭皮の問題、薄毛や抜け毛、弾力性や水分、髪全体の状態など、さまざまな要素に効果が期待されています。

わずかな量でも、アーユルヴェーダのハーブや植物をヘアケアのルーティンに取り入れることで、ヘアに対するお悩みが解決できるのではないでしょうか!

ぜひ日常生活にアーユルヴェーダを手軽に取り入れてみましょう!

そして、カルトナージュでは、六角形の小物入れをモリス柄でデコレーションします。

小物入れとしてはもちろん、並べて壁に飾るととても素敵です♡

プラス料金500円で、取り外し可能な仕切りのついた「タッセル飾りの小物入れ」に変更することもできます。

ペン立てやリモコンスタンド、メガネスタンドや小物整理など、さまざまな使い方が楽しめます✨

※柄はお選びいただけますが、準備の関係上、22日以降のお申込みの場合は当日のお楽しみとさせていただきます。

以上、2つを同時にワークできる大人の図工の時間をお楽しみください✨

料金はお一人様2,500円と、破格のお値段です(笑)

まだまだ、ワークショップ開催の初心者二人が開催するため、時間オーバーなどのトラブルも過去2回ありました💦

心あたたかな方々のご参加に感謝しています。

ほんわかとした和気あいあいのワークショップですので、お一人参加や人見知りの方でも安心してご参加いただけます。

サロンスペースの都合上、少人数での開催となりますので、

気になった方は気軽に参加希望とメッセージを送ってください。 → ☆ お問い合わせ ☆

皆さんのご参加をお待ちしています。

脳内の独り言からの解放!ゾーンに入り、内なる平穏を見つける方法

2023/06/06

こんにちは。

私はアーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

人は1日の大半を独り言(考え事)に費やしていると思われます。

起きている間、私たちは過去、現在、未来について脳内で考えを巡らせています。

それが私たち人間の特性です。

私たちは、四六時中、脳内で考えを巡らせているために、自ら脳内疲労が生じさています。

脳内疲労は、長時間の思考や集中によって脳が疲れてしまう状態を言います。

日常生活では、私たちが完全に無になることはほとんどありません。

しかし、私たちが「ゾーン」に入ったときは別です。

一つのことに集中し、超集中状態に入ると、脳内の内的なつぶやきは静まり、消えていきます。

これは、アスリートや何かを極めた人々だけが体験できるものと考えられがちですが、実はどなたでも時間は限られているかもしれませんが、ゾーンに入ることができます。

瞑想は、私たちが日常の喧騒から離れ、内面の静けさと集中力を養うための効果的な方法です。

瞑想をすることで、私たちはゾーンに入ることができます。

瞑想は、アスリートや専門家だけでなく、誰でも実践できる技術です。

瞑想にはさまざまな方法やスタイルがありますが、基本的なアプローチは心と体のリラックスと呼吸への集中です。

まず、静かで穏やかな場所を見つけます。

快適な座り方を選び、目を閉じます。

深い呼吸をしながら、心身の緊張を解きほぐしていきます。

瞑想では、注意をひとつの対象に集中させます。

例えば、呼吸や繰り返し唱えるマントラ、ろうそくの炎などです。

注意を散漫にさせず、対象に完全に集中することで、心の中の雑念が減り、ゾーンに入ることができます。

ゾーンに入った時、時間の感覚が変わり、外界の刺激が薄れます。

私たちは完全な集中状態に入り、内なる平穏と洞察力にアクセスできます。

この状態は、クリエイティブな仕事や問題解決、ストレスの解消など、様々な場面で役立ちます。

瞑想は、日常の忙しさから離れ、内なる自己とつながる貴重な時間を提供してくれます。

短い時間からでも効果を感じることができるため、日常的な習慣として取り入れることがおすすめです。

私たちは皆、ゾーンに入る能力を持っています。

瞑想を通じて、その能力を開花させ、日常の生活においてもより集中力を高め、内なる静けさとバランスを実現することができます。

ゾーンに入るための瞑想の実践は、私たちの心身の健康と幸福に大変化をもたらす可能性があります。

瞑想を通じて、自己探求や自己成長の旅に出ることもできます。

是非、瞑想を取り入れて、ゾーンに入る経験をしてみてください。

それは、日常の中での素晴らしい宝物となることでしょう。

感情を言葉にしないパートナーとの関係を深める方法

2023/06/05

最近、感情を言葉にしないパートナーとの関係に不安を感じている方から相談を受けました。

ついつい「なんで言葉に出して言ってくれないの!」と一方的に責めてしまいそうになりますが、それはタブーです。

自分の思いを相手に伝えることは良いことですが、それと責めることは別ものです。

感情を言葉にしないパートナーとの関係を築く際には、相手を責めることなく尊重と共感の姿勢を持つことが重要です。

お互いを尊重し、理解し合いながら、愛と絆を育む方法について考えてみましょう。

【責めるのではなく受け入れる】

パートナーが感情を言葉にしないことに対して、責めるのではなく受け入れることが大切です。

言葉に頼らない彼の感情表現のスタイルを否定せずに、相手が快適に感じる表現方法を尊重しましょう。

互いに異なるコミュニケーションスタイルを受け入れることで、関係をより円滑に進めることができます。

【共感と理解を示す】

言葉で感情を表現しないパートナーとの関係では、非言語的なサインや行動を注意深く観察し、感情や思考に寄り添いましょう。

パートナーを非難するのではなく、彼の感情や立場を理解しようとする姿勢を持つことが大切です。

【コミュニケーションを積極的に促す】

パートナーが感情を言葉にしない場合でも、コミュニケーションを積極的に促すことが重要です。

自分の感情や考えを率直に表現し、相手に対して話しやすい環境を作りましょう。

また、パートナーの意見や思いを尊重し、共に話し合いを通じて成長する機会を持つことも大切です。

【安心感を育む】

感情を言葉にしないパートナーとの関係では、お互いの安心感を育むことが重要です。

パートナーが感情を開放しやすい環境を提供し、安心して自分自身を表現できるような関係を築きましょう。

感情を言葉にしないことに対して不安を抱くこともあるかもしれませんが、お互いに信頼を深める努力を怠らないことが重要です。

【誤解を避けるための確認】

気持ちを言葉にしないパートナーとの関係では、意思疎通の誤解を避けるために、確認の重要性が高まります。

感情や意図を理解するために、質問を投げかけたり、自分の理解を述べたりすることで、パートナーの感情に対する理解を深めることができます。

【感謝と称賛を伝える】

パートナーが感情を言葉にしなくても、あなたが感謝と称賛を伝えることで、関係をより良いものにすることができます。

相手の行動や努力に対して感謝の気持ちを示したり、特徴や才能を称賛したりすることで、お互いの絆を深めましょう。

【自己ケアと自己表現を大切にする】

感情を言葉にしないパートナーとの関係では、自己ケアと自己表現が重要な要素となります。

自分自身の感情や思いを大切にし、適切な方法で表現することで、関係全体の健全さを保つことができます。

自己成長や興味深い活動に取り組むことで、パートナーシップに新たな刺激を与えましょう。

感情を言葉にしないパートナーとの関係は、理解と尊重の基盤の上に成り立つものです。

相手を責めることなく、お互いの違いを受け入れ、愛と理解を育む努力を惜しまないことが大切です。

共に成長し、お互いを支え合いながら、深い絆を築いていきましょう。

相談に来た彼女も、パートナーの非言語的なサインや行動から、とても大切にされているし愛されていると感じていました。

今は、自分の思いをしっかりと言葉に出して伝え続けることで、信頼と安心感のある関係を築いていきたいと話しています。

彼女はパートナーを責めなくてよかった。

相手を一方的に責めるのは、彼女自身の欲望であり、思いを言葉にしてほしいという自己中心的な行為だということに、気づけたことに喜びを感じています。

彼女は自分のわがままを捨て、相手を責めるのではなく受け入れることが関係の良好な発展につながると気づいたのです。

彼女は自分の成長と関係の発展に向けて努力することを決意しました。

お互いの違いを尊重し、愛と絆を育む努力を惜しまずに、共に成長し幸せな関係を築いていくことを心から願っています。

自家製アーユルヴェーダ歯磨き粉で口腔ケア革命!自然な方法で輝く健康な笑顔を手に入れよう!

2023/06/03

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

皆さんは、1日に何回歯磨きをしていますか?

そして、その際には歯磨き粉を使用していますか?

1日に2回から3回の歯磨きが一般的だと考えられていますし、多くの方が歯磨き粉を使用しているのではないでしょうか。

しかし、ご存知でしょうか、歯磨き粉には多くの添加物が含まれていることを?

食べ物に対しては、多くの方が添加物に注意を払っており、とても健康意識が高いことがうかがえます。

しかし、忘れられがちなのが歯磨き粉です。

歯磨き粉は毎日必ず口に入れますよね。

食べるわけではありませんが、少なからず体内に摂取されてしまいます。

歯磨き粉に含まれる添加物には、虫歯予防や歯周病予防のための成分が含まれていますが、良い効果の他にも、長期間継続して使用し続けると害になる成分も存在します。

健康を考える上で、歯磨き粉の成分には意識を向けることが重要です。

適切な量を使用し、定期的な歯科検診や適切な歯磨きの指導を受けることもおすすめです。

また、自然派の歯磨き粉や添加物の少ない製品を選ぶことも一つの方法です。

そこで、今回はアーユルヴェーダの口腔衛生維持法と自家製アーユルヴェーダ歯磨き粉をご紹介したいと思います。

~アーユルヴェーダの口腔衛生維持法~

アーユルヴェーダの古典文書には、口腔衛生を維持するためのさまざまな手順が詳細に説明されています。

- 歯磨き

歯を磨くことは重要ですが、アーユルヴェーダでは収斂性、辛味、苦味のあるハーブを使用することを推奨しています。

これらのハーブには口腔の健康を促進する効果があります。

- 歯と歯茎のマッサージ

歯と歯茎の周りを優しくマッサージすることで、血行を促進し、歯茎の健康を維持します。

- 舌の掃除

舌の表面にたまった汚れや細菌を取り除くために、舌の掃除を行います。

舌クレーパーや舌ブラシを使用して行うことができます。

- オイルプリング

口にオイルを含んでゆっくりと噛みしめることで、口内の細菌や毒素を取り除くとされています。

一般的にはココナッツオイルやセサミオイルを使用します。

- うがいまたはうがい薬

~自家製アーユルヴェーダ歯磨き粉~

【材料】

ニームの葉の粉末:大さじ1

ホーリーバジルの粉末:大さじ1

セージ粉末

ペパーミント粉末

クローブ粉末

シナモン粉末

スピルリナ:大さじ1

岩塩または海塩:ひとつまみ

【作り方】

全ての粉末をよく混ぜます。

混合した粉末を清潔な気密容器に保管します。

【使用方法】

少量の歯磨き粉を手に取ります。

歯ブラシを水に浸し、その後歯ブラシの毛先で粉をふき取ります。

通常通り歯をマッサージするように優しくブラッシングしてください。

【注意】

ハーブの組成量はお好みで調整できます。

練り歯磨き粉を作る場合は、この歯磨き粉にココナッツオイルを加えてよく練り混ぜてください。

以上が自家製アーユルヴェーダ歯磨き粉のレシピです。

ご自宅で手軽に作れるこの歯磨き粉は、口腔衛生のための自然な選択肢となります。

お好みのハーブの配合や必要に応じて練り歯磨き粉にアレンジしてみてください。

【成分の効能】

・ニーム

歯垢の沈着を減らし、虫歯を予防し、口腔全体の健康のための免疫反応を強化します。

・ホーリーバジル

口臭、歯周病、口内炎を治療します。

・セージ

抗菌、抗真菌、抗ウイルス作用。喉の痛み、口内の炎症、歯肉炎などにおすすめです。

・ペパーミント

歯痛や歯肉の炎症を和らげます。

・クローブ

抗菌作用があり、歯痛、虫歯、歯痛に効果があります。

・シナモン

収斂作用、鎮静作用、消臭作用があり、歯痛に効果があり、歯科疾患の抑制に効果的です。

虫歯の原因となる微生物に対して広範囲の抗菌活性を持っています。

・スピルリナ

強力な抗炎症作用と抗菌作用があります。

・岩塩

歯の美白剤または口腔清涼剤として使用されます。

・海塩

歯のエナメル質を抗菌保護し、収斂作用があり、炎症を抑えて組織を収縮させることで傷の治りを早めます。

この自家製アーユルヴェーダ歯磨き粉は、口腔衛生のための自然な選択肢となります。

お好みのハーブの配合や必要に応じて練り歯磨き粉にアレンジしてみてください。

口腔の健康を保つためには、適切な歯磨きや口腔衛生の習慣が重要です。

定期的な歯科検診や適切な歯磨きの指導を受けることもおすすめです。

アーユルヴェーダの口腔衛生維持法や自家製のアーユルヴェーダ歯磨き粉を取り入れることで、自然な方法で口腔の健康をサポートすることができます。

大切なのは、自分に合った方法を見つけて継続することです。

口腔の健康は全体の健康にもつながるので、積極的にケアしていきましょう。

今後、歯磨き粉を作るワークショップの開催したいなと思っています。

上から目線で話す人の心理的要因と真相に迫る!なぜ私を見下すのか

2023/06/02

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

先日、私はあるコミュニティで上から目線で話す人と出会いました。

正直、少しイラっとしました。

同時に怒りを感じました。

イライラは腸の乱れを引き起こします。

実際、脳と腸は密接な関係にあり、イライラすると腸の調子が乱れることが脳腸相関として知られています。

そこで、私は頑張って冷静な理性を取り戻し、上から目線で話す人についての心理的な要因や真相を考えることにしました。

なぜ、この人は私に対して上から目線なのか?

以下では、私が考える上から目線で話す人の心理的な要因についてです。

- 自己保護と自己肯定感の欠如

・上から目線で話す人は、自己肯定感の欠如と関連している可能性がある。

・自己防衛のために、他人よりも優越感をアピールしようとする傾向がある。

・自己肯定感が低い場合、自己評価を高めるために他人を見下す必要を感じてしまう。

- コミュニケーションスキルの欠如

・上から目線で話す人は、適切なコミュニケーションスキルの欠如や言葉の受け取り方の欠点による可能性もある。

結論:

上から目線で話す人の行動には、自己保護や自己肯定感の欠如、コミュニケーションスキルの欠如などが関与している可能性がある。

※これは私の一般的な考えです。具体的な個人や状況によって異なります。

私たちは、他者と関わらずに生きていくことはできません。

ですから、相手を理解しようとする姿勢を持つことは大切です。

私たちは皆、自己成長の過程にあり、互いに学び合う機会が必要です。

自己成長を促進するためには、他人の行動に対して柔軟な視点を持つことがとても重要です。

他者の行動や言葉に対して冷静に対応することは、自己成長や健全な人間関係の構築に役立ちます。

上から目線で話す人に出会った場合、私のようにイラっとしては健康を害しています(笑)。

その人の心理的要因や真相を推し量ることは難しいかもしれませんが、自己成長と理解を促進するために、相手の背後にある可能性を考えてみるるのはいかがでしょうか✨

エアコン内の黒カビに注意!健康への影響

2023/06/01

こんにちは。

アーユルヴェーダセラピスト&加圧トレーナーの富悠(ふゆ)です。

先日、自宅のリビングにあるエアコンのクリーニングに来ていただきました。

目視できるほど、エアコン内部に黒カビが発生していました。

この状態でエアコンを作動するとどうなるか、想像してみましょう。

そうです、カビは風や空気の流れによってどこまでも広がっていきます。

黒カビがエアコン内部に繁殖していると、他の場所や家具、カーテン、カーペットなどにもカビが広がるリスクが高まります。

空気中にはカビがたくさん浮遊していますが、エアコンの送風口からわざわざ黒カビをばらまく行為をしているのと同じです。

黒カビ満載のエアコンを作動させた状態の部屋を想像してみてください。

小麦粉を天井から振りかけている感じですよね。

さらに、黒カビは特徴的な嫌な臭いを放つことがあります。

エアコンが作動すると、その悪臭が室内に広がる可能性があります。

また、黒カビはエアコン内部の部品やフィルターを詰まらせることがあります。

これにより、エアコンの効率が低下し、適切な冷却や除湿ができなくなる可能性があります。

さらに、カビの成長によってエアコンの内部機構が損傷を受け、故障の原因となる可能性もあります。

ですから、エアコンは快適な室内環境を提供するための重要な装置ですが、その中には注意が必要な要素が存在します。

特に、エアコンの中で繁殖する可能性のあるカビには健康への悪影響があります。

エアコン内のカビについての注意点と、健康への影響について探ってみましょう。

【エアコン内のカビの成長要因】

- 高湿度と結露

エアコンは冷房や除湿のために空気中の水分を取り除きますが、湿度が高い場合や適切なメンテナンスが行われていない場合、内部で

結露が発生し、カビの成長環境となります。

- 適温

カビは特定の温度範囲で繁殖するため、エアコンの内部がこの範囲にあると成長が促進されます。

【エアコン内のカビの健康への影響】

- アレルギー反応

エアコン内のカビから放出される胞子は、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

くしゃみ、鼻水、かゆみ、呼吸困難などの症状が現れることがあります。

- 呼吸器疾患

カビの胞子や有害なマイコトキシンを吸い込むことは、呼吸器疾患のリスクを高める可能性があります。

喘息や慢性気管支炎の悪化などが報告されています。

以上のことからも、エアコンの定期的な清掃は必要です。

エアコンの機種によって清掃の方法は異なるので、説明書をよく読んで適切に定期的な清掃を行うように心がけましょう。

健康のために食事や運動に努力をしていても、エアコンの中がカビだらけでは努力が無駄になってしまうかもしれません。

エアコン内のカビに関する注意点と健康への影響を理解し、適切なケアを行うこと、日ごろから免疫力を低下させない生活を心がけましょう!!

-

休んでいるのに疲れが抜けない理由

休んでいるのに疲れが抜けない理由― 回復できない体の仕組み ―「しっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない」こ

休んでいるのに疲れが抜けない理由

休んでいるのに疲れが抜けない理由― 回復できない体の仕組み ―「しっかり休んでいるはずなのに疲れが取れない」こ

-

健康は数値だけでは測れない

― 心・体・魂の調和というアーユルヴェーダの健康観 ―病院の検査で「異常はありません」と言われたにもかかわらず

健康は数値だけでは測れない

― 心・体・魂の調和というアーユルヴェーダの健康観 ―病院の検査で「異常はありません」と言われたにもかかわらず

-

花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる 1

花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる花粉症は一般的に「免疫の過剰反応」と説明されますが、Ayurvedaではさ

花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる 1

花粉症は「体内環境の乱れ」から始まる花粉症は一般的に「免疫の過剰反応」と説明されますが、Ayurvedaではさ

-

「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」

「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」50代の女性から、非常に多くいただくご相

「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」

「これだけ健康にも美容にも気を配ってきたのに、なぜ疲れが抜けないのか」50代の女性から、非常に多くいただくご相

-

「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」

「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」最近、「しっかり寝ているのに疲れ

「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」

「アーユルヴェーダとは何か ― 心・体・魂を本来の調和へ戻すインドの伝統医学」最近、「しっかり寝ているのに疲れ

いつも当サロンをご利用いただき、誠にありがとうございます。

本日より、2月分の予約受付を開始いたしましたのでお知らせいたします。

2月は日数が短いため、例年週末を中心に予約が埋まりやすくなっております。

ご希望の日時がある方は、お早めのご予約をおすすめいたします。

平川ふゆ

新年あけましておめでとうございます!

旧年中は サロンドラヴィナをご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

たくさんのお客様の笑顔に支えられ、素晴らしい一年を過ごすことができました。

2026年も、皆様にとって心からリラックスできる「癒やしの場所」であり続けられるよう、心を込めてお手入れさせていただきます。

また皆様にお会いできるのを楽しみにしております!

平川ふゆ

「年末年始はどうせ休みでしょ?」

そう思っている方へ。

当店は年末年始も通常営業です。

正月太りをつくらない。

生活リズムを崩さない。

いつも通り、淡々と身体を整える。

【1月の営業スケジュール】

1月1日

▶ 加圧トレーニングのみ対応

1月2日〜4日

▶ 通常営業(年末年始も通常通り)

1月10日〜11日

▶ 研修のため休業

1月19日〜26日

▶ 休業

1月は変則営業があります。

来店前に必ずカレンダーをご確認ください。

✨12月のお休みのお知らせ✨

いつもご利用いただきありがとうございます。

📅【休業日】

・毎週 月曜日・木曜日

・24日土曜日、25日日曜日は研修のためお休みをいただきます。

🕊ご予約について

・一般予約を開始いたしました。

・オンラインカウンセリング(マインドケアセラピー) は夜18時以降も受付中です。

・初めての方は 30分無料オリエンテーション をぜひお気軽にご利用ください。

皆さまにお会いできることを楽しみにしております💐

🌿1日2名様限定・完全予約制

ご希望日時がある場合は、お早めのご連絡をおすすめいたします。

空き状況は下記をクリック カレンダーをご確認ください。